梅雨時期に要注意の大雨災害!身を守るにはどうしたらいいの?

九州、近畿、東海地方では5月なのにもう既に梅雨入りしています

なんと、例年よりも21日も早いそうです。ビックリですね。

そして梅雨入りした途端に大雨警報、洪水警報や、土砂災害警戒情報が各地で出ており、一部地域では避難指示も発令されています。

しかしながら、新型コロナウイルスも蔓延している為、避難指示が出ていても、避難所へ行くことをためらう人も多いはず。

避難所に行っても大丈夫?そもそもどうやって避難すればいいの?

一つずつ、疑問を解決していきましょう!

①大雨による洪水や土砂災害から身を守るには?

現在、避難所では新型コロナウイルス対策の為に「間仕切り」を導入しているところも多くなっています。

その為、避難所のスペースがかなり限られてきているそうで、以前の3分の1ほどの収容数になっていて、「在宅避難」や「分散避難」も推奨されています。

とはいうものの、「在宅避難」をすればいいのか、それとも避難所に行けばいいのか悩むところですよね。

それなら、まずはハザードマップの確認から始めましょう!

ハザードマップポータルサイト

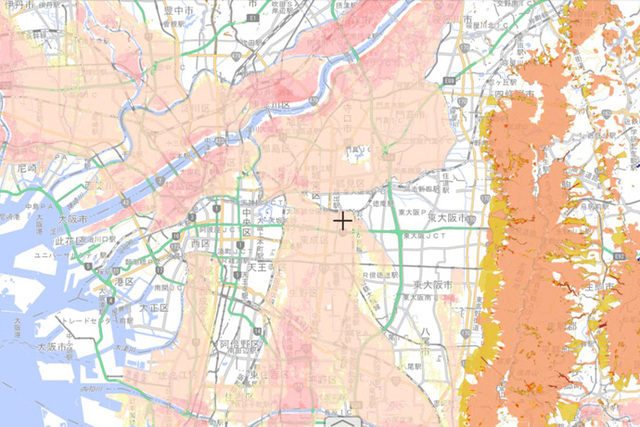

ハザードマップは、どこで浸水しやすいか、土砂災害の恐れがあるかが事前に分かるようになっています。画像は大阪の例。淀川や大和川の近くは洪水で浸水してしまう恐れがあり、山側は土砂災害の危険性があることがよく分かります。

ハザードマップを確認し、洪水や土砂災害の危険性がなさそう(マップが白色)なら無理に避難所に行く必要はありません。もし浸水域に入っていても、頑丈なマンションの5階以上なら、自宅が浸水する恐れはないでしょう。

こうした場合は避難所での3密を避ける為にも「在宅避難」をするようにします。

「在宅避難」をする場合でも、下水道に河川の水が逆流したり、排出しきれなくなったりなどでトイレが使えなくなる恐れがあります。

また、自宅が無事でも、周辺が浸水することで流通が滞り、後日、水や食料が手に入りづらくなる可能性もあります。

こうしたことにそなえて、トイレ・水・食料は、しっかりと備蓄をしておきましょう。

自宅が浸水してしまいそうだったり、土砂災害に合いそうな位置にある場合は、迷わず避難所へ行きましょう。命を守る行動をすることが重要です。

避難所までのルートをハザードマップで確認し、水没しそうな道や土砂災害に合いそうな道は避けて移動しましょう。

逃げる際には防災セットを持って行きます。

防災セットの中には着替えやタオル、貴重品(保険証のコピーなど)と、常備薬や眼鏡、コンタクトレンズと洗浄液などを追加します。

「旅行に行く時に必ず持って行く物は何か?」を考えると準備もしやすいですよ。

そして避難所ではお風呂やシャワーもありませんので、体を清潔に保つ方法も検討しましょう。

雨の時は特に体が汚れてしまいますから、ウェットティッシュや身体を拭くのに便利な大判のウェットタオル、簡易なメイク落としもできて全身に使える「ふく温泉」があると便利!

【ふく温泉 無香料タイプ】

【ふく温泉 爽やかな石鹸の香り】

また、避難所へ行く場合は、必ず自分の体調や体温を確認すること。

感染の疑いがある場合や、お年寄りや基礎疾患がある方、妊娠中の方、ペットを連れているなど不安がある場合は、避難所の運営者に相談しましょう。

例えば体育館が避難所であれば、別の場所(教室など)への避難が出来ないか、聞いてみてください。

そして避難所では「密閉・密集・密接」の3つの密を避けるようにします。

周囲との間隔をあけることは勿論、マスクを必ず着用する、手洗いと消毒をこまめにするなど、しっかりと予防しましょう。

避難中は不安なこともあり、食事中にはつい話をしたくなってしまいそうですが、複数人での食事の際のおしゃべりが原因でコロナウイルスに感染することがすでに分かっていますので、黙食を心がけるようにしましょう。

どうしても話がしたいなら、話す際にはマスクをつけるようにしましょうね。

既に周辺で災害が発生していて、避難がかえって危険な場合は、近隣の安全な場所(鉄筋コンクリート造の建物の高い位置)等へ移動してください。

特に土砂災害の多くは木造の1階で被災しています。

どうしても避難場所への避難が困難なときは、近くの頑丈な建物の2階以上に緊急避難するか、家の中でより安全な場所(がけから離れた部屋や2階など)に避難しましょう。

②車で避難する場合はどうしたらいいの?

車で避難するのはかえって危険なこともあります。

東日本を中心に大きな被害をもたらした大型台風19号やその後の21号、更にその後に続いた10月25日の記録的な大雨で、水没した車内などで亡くなる「車中死」が急増したと言われています。

車による避難で危険なのは「まだ、大丈夫」と思っている間に、周りの水位が上がり、車内から脱出できなくなってしまうケース。

日本自動車連盟(JAF)によるテストでは、車内に空気が残っている場合は水深にかかわらず、車外の水圧でドアが開かなかったことが分かっています。

また、JAFは、乗用車は水深30cm程度の道を30km/hで走行すると、巻き上げる水がエンジンルームに入って停止する可能性があると警告しています。

水深60cmでは、10km/hでしばらく走ることができますが、やがてエンジンが止まるそうです。

※もう既に道路が冠水している状態。いつ水位が上がるか分からず、エンジンルームに水が入り、車が停止する可能性も…

浸水した状態では、車での避難は出来ません。

車で避難を考えるのであれば、こうした事態を避けるためにも、事前にハザードマップなどを把握した上で、水位が上がり始める前に避難することが重要です。

その際も、アンダーパス(立体交差で、鉄道や道路の下を通る掘り下げ式の地下道)は使わないようにしましょう。

雨水は標高が低い場所へと流れ込むため、アンダーパスはあっという間に冠水します。

※冠水してしまったアンダーパス。車での通行は勿論、徒歩も危険。

過去にも車両が冠水したアンダーパスに取り残され、水没した車内で溺死する事故も発生していますから、車の場合でも徒歩の場合でも近づかないのが賢い選択です。

そして早めに避難している場合でも、河川の氾濫などで水位が急に上がることもありますので、脱出用のハンマーやツールをいつも車の中に置いておくようにしましょう!

過去の事例などを見ると、梅雨入りが早くても梅雨明けが早いとは限らず、むしろ長引くこともあったようです。

雨量が多いとそれだけ災害も起きやすくなりますから、今のうちにしっかりと準備を整えておきましょう。

梅雨の時期にしておいた災害対策は、台風の時期にも、もちろん地震の時にも役立ちますよ!

【熊本地震の教訓】車中泊を体験してみよう!

阪神淡路大震災から学ぶ。令和の防災対策を始めよう!

クリスマスプレゼントにも!キャンドルでリラックスしながら防災を

フェーズフリーとは?「備えない防災」を始めよう

あの人気アウトドアメーカーも参入!アウトドア用ペットグッズ

3連休には愛犬とお出かけ!ドッグランに行ってみよう!

阪神淡路大震災から学ぶ。令和の防災対策を始めよう!

クリスマスプレゼントにも!キャンドルでリラックスしながら防災を

フェーズフリーとは?「備えない防災」を始めよう

あの人気アウトドアメーカーも参入!アウトドア用ペットグッズ

3連休には愛犬とお出かけ!ドッグランに行ってみよう!